Raul Ruiz (1941-2011) avait obtenu le prix Louis Delluc 2010

pour ses Mystères de Lisbonne.

Elles nous mèneront du lycée Mariette au Lycée Branly, du lycée Branly au lycée

Mariette, de nos lycées au cinéma Les Stars,

des Stars au Boulevard Sainte-Beuve( il n'y a qu'un pas), de Boulogne à Cannes - en mai, pour le festival...

Et de nous à vous, amoureux du cinéma, via ce blog.

Raul Ruiz (1941-2011) avait obtenu le prix Louis Delluc 2010

pour ses Mystères de Lisbonne.

L’oscarisé Darren Aronofsky, par ailleurs détenteur d’un Lion d’or (pour The Wrestler en 2008), présidera le jury du 68ème festival de Venise (31 août-10 septembre 2011). Y seront présentés les nouveaux longs-métrages de George Clooney, David Cronenberg, Andrea Arnold, Abel Ferrara, Roman Polanski, William Friedkin, Steve McQueen, Todd Solondz, Philippe Garrel, Marjane Satrapi et Vincent Paronnaud : sur le papier, une sélection bien alléchante.

Mais aussi hors compétition, les nouveaux films de Chantal Akerman, de Marco Bellochio, d’Al Pacino, de Steven Soderbergh. Et quelques curiosités comme Mildred Pierce, la mini-série de Todd Haynes avec Kate Winslet ou encore W.E. de Madonna.

Qui succèdera à Sofia Coppola,

"liondorisée" l'année dernière pour Somewhere ?

Qui succèdera à Sofia Coppola,

"liondorisée" l'année dernière pour Somewhere ?

Michel Gondry est un homme très occupé : après avoir réalisé The Green Hornet, sorti en 2010, après avoir présidé le jury des courts-métrages et de la Cinéfondation cette année à Cannes et alors qu’il travaille à l’adaptation d’Ubik de Philip K. Dick, il a eu le temps de réaliser le nouveau clip de Björk, Crystalline, premier single de l’album Biophilia, à coup sûr un des événements de la rentrée. De Human Behaviour (1993) à Declare Independance (2007), c’est leur huitième collaboration à ce jour. L'insaisissable islandaise, lauréate d'un prix d'interprétation à Cannes en 2000 (pour Dancer in the dark de Lars Von Trier), a aussi été "clippée" par Spike Jonze et Michel Ocelot.

Voir le clip : http://www.bjork.fr/+Le-clip-de-Crystalline+

Suite et fin de l'étude consacrée au film d'Arnaud Desplechin.

Elisabeth (Anne Consigny) en compagnie de Faunia (Emmanuelle Devos), la petite amie de son frère Henri. Retrouvera-t-elle la sérénité et la joie de vivre qu'elle semble avoir perdues bien avant la brouille avec Henri ?

SEQUENCE 3 / La pièce de Basile et Baptiste (le prince Zorro).

(1h41 à 1h46)

Le carton annonce le titre de la pièce que vont jouer les petits-enfants Vuillard (Baptiste et Basile) devant la famille le soir de Noël. Le titre renvoie à un héros légendaire, Zorro. Il incarne le justicier masqué, redresseur de torts. Le carton est un dessin et renvoie au monde de l’enfance comme le théâtre d’ombres dans la première séquence étudiée. Avant la représentation, la famille Vuillard s’affairent.

- certains dressent la table du réveillon dont Junon.

- Abel et Sylvia sont dans les « loges » (en fait, la salle de bain) et se préparent pour la représentation.

- dans le salon, Basile et Baptiste accueillent les spectateurs (Andrée, Claude, Simon).

- au dernier étage, Elisabeth et Henri se retrouvent : c’est leur première confrontation depuis cinq ans.

La pièce écrite par Baptiste et Basile raconte l’histoire d’un prince exclu pour sa méchanceté et le chagrin causé à sa sœur (il a couché avec une « bique »). Pardonné par le roi, amputé d’un bras en guise de punition, il peut réintégrer la famille. La pièce ressemble étrangement à l’histoire de la famille Vuillard et plus précisément à celle d'Henri : les fautes commises par leur oncle, son « bannissement » et la rupture entre Henri et Elisabeth. Mais la pièce annonce peut-être l’issue de cette tragédie familiale : Henri fait don de sa moelle pour guérir Junon et réintègre ainsi la famille. Vision « merveilleuse » de l’enfance, capable de fabriquer de l’imaginaire à partir de la vie quotidienne, de recycler les traumatismes personnels et/ou familiaux pour mieux les affronter avec aussi cette part de cruauté propre à l’enfance. A l’échelle du film, c’est le moment du renversement puisque la possibilité d’une certaine forme de réconciliation y est envisagée.

Par le choix de la mise en abyme, Arnaud Desplechin défend peut-être l’idée de la fonction cathartique de l’art en général et de la création littéraire en particulier. Elisabeth et Henri sont absents de la représentation. Au dernier étage de la maison (le grenier, lieu où on enferme traditionnellement les souvenirs et les objets du passé est désormais réaménagé et donc en chantier, métaphore d’une famille en reconstruction ?) ; le frère et la sœur ont une explication après cinq ans de brouille. On notera la tonalité volontiers tragi-comique de cette confrontation : le règlement de comptes violent et cruel digne d’une tragédie est ponctué des plaisanteries et des provocations d’Henri.

Henri emploie des termes de la tragédie : « offense », « péché », des termes forts qui renvoient à l’idée de faute, de transgression morale (piste de l’inceste frère/sœur envisagée par Ivan sur le mode de la plaisanterie lors d’une discussion avec Sylvia). Mais on ne saura jamais de quelle offense il s’agit et le spectateur ne saura jamais vraiment quelles sont les vraies raisons de la brouille entre Henri et Elisabeth. Le réalisateur ouvre plusieurs pistes (rivalités affectives conséquences de la mort de Joseph, incompatibilités personnelles, inceste, etc…) mais n’en retient aucune… Histoire de rappeler que ce qui se joue entre les membres d’une famille, entre des individus est forcément complexe. Le rapport aux autres est difficile : thème récurrent du cinéma de Desplechin décliné, de film en film, au sein de différents groupes : les amis, le couple, la famille…

Le réalisateur fait le choix du montage alterné : les deux pièces se correspondent ; le réel et la fiction dialoguent. Du coup, le projet de Desplechin se précise : derrière l’histoire de la famille Vuillard, il y a aussi une réflexion sur la fonction de l’art, la place de la littérature et du cinéma dans nos vies. Un conte de Noël est film à plusieurs niveaux de lecture (apparents et cachés) et c’est ce qui en fait la profondeur et la richesse.

NOTES :

(1) Zorro est un personnage de fiction crée à partir de 1919 par Johnston McCulley et exploité par Hollywood tout au long de l’histoire des studios : dès l’époque du muet (voir film de Fred Niblo avec Douglas Fairbanks en 1920) jusqu’à la version de Martin Campbell avec Antonio Banderas en 2005.

(2) Catharsis : notion aristotélicienne qui, dans le théâtre grec, désigne l'épuration des passions, la « purification » par le moyen de la représentation dramatique. En psychanalyse, c’est la décharge émotionnelle libératrice liée à l’extériorisation, la verbalisation du souvenir d’événements traumatiques longtemps refoulés.

Suite de l'analyse d'Un conte de Noël d'Arnaud Desplechin...

Mathieu Amalric est Henri Vuillard, le fils autrefois "banni" mais aujourd'hui appelé à la rescousse pour sauver Junon, sa mère qu'il dit détester (et réciproquement d'ailleurs !). En fait, leur relation est bien plus complexe qu'il n'y paraît : on constate, en effet, qu'au-delà des apparences et des mots, une grande complicité les unit (voir la scène de la messe de minuit puis celle de l'hôpital).

SEQUENCE 2 / Au tribunal : le procès et le bannissement d’Henri.

(5’36 mn à 9’36 mn)

C’est la cinquième séquence du film. C’est un flash-back (les faits reconstitués et racontés par Elisabeth se déroulent cinq ans auparavant) coincé entre deux moments de la séance de psychanalyse de la jeune femme. De fait, la trame narrative du Conte de Noël est heurtée et non linéaire, faite de fréquents voyages entre le passé et ce qui semble être le présent.

La séquence tout entière peut être envisagée comme une scène d’une pièce de théâtre. Il y a tous les éléments :

- une scène = le prétoire, lieu de représentation où se joue généralement un drame (le procès d’une personne) et où chacun jour un rôle (avocat, procureur, prévenu).

- des coulisses = le couloir où est relegué Henri.

- un coup de théâtre = la proposition d’Elisabeth de payer les dettes de son frère.

- un drame se joue : le bannissement d’Henri imposé par sa sœur en échange du remboursement de la dette. Le terme choisi (bannissement) est d’ailleurs très connoté : il n’est pas sans rappeler les tragédies antiques (Œdipe par son père Laïos) ou le théâtre shakespearien (dans Roméo et Juliette, Roméo banni de Vérone ; dans Songe d’une nuit d’été, fréquemment cité dans le film, Hermia et Lysandre quittent Athènes vu que leur amour n’est pas autorisé). Ressort tragique de nombreuses pièces, le bannissement peut-être envisagé au propre (exil imposé par châtiment divin ou par le pouvoir) comme au figuré (un individu se retranche du monde humain à cause d’actes jugés contre-nature : voir Médée ou Phèdre).

Certains plans, plus ou moins rapprochés, avec une profondeur de champ plus ou moins importante, isolent le trinôme Abel, Elisabeth et Henri. Deux configurations sont envisagées, qui en disent long sur les rapports de pouvoir qui se jouent entre le père et ses enfants et entre le frère et la sœur :

- un plan place Henri entre Abel au premier plan et Elisabeth à l’arrière plan (disposition diagonale).

- un autre (disposition en triangle) place cette fois-ci Abel entre Elisabeth et Henri. Ce deuxième plan montre qu’Elisabeth se rapproche du père et annonce d’une certaine manière le bannissement d’Henri qui devient effectif lorsqu’Elisabeth demande à son frère de sortir. Il précise aussi la place d’Abel dans la famille Vuillard : celle de médiateur (voir sa place dans l’espace scénique du Prince Zorro).

C'était un des films au programme de Lycéens au cinéma pour l'année scolaire 2010-2011. C'est le dernier film en date d'Arnaud Desplechin qui avait été présenté au festival de Cannes en compétition officielle en 2008. Il avait valu à l'une de ses actrices, Catherine Deneuve, un prix spécial d'interprétation. Retour donc à Roubaix pour Un conte de Noël, envisagé à travers l'étude de trois séquences.

Catherine Deneuve est Junon Vuillard, mère de famille énigmatique et vampirique. Sa maladie provoque une réunion de famille que plus personne n'osait espérer depuis le "bannissement" d'Henri par sa soeur Elisabeth.

SEQUENCE 1 / Le théâtre d’ombres (le palais de Thésée).

(1’20 mn à 2’28 mn)

Les Vuillard sont une famille de Roubaix. Elle est composée du père Abel, de la mère Junon, et des enfants Joseph (décédé), d’Elisabeth, d’Henri et d’Ivan. La séquence explique les raisons de la mort du premier né, foudroyé très jeune par une leucémie incurable. Cette mort prématurée constitue un premier trauma dans l’histoire familiale puisqu’aucun membre de la famille, en particulier la sœur et le frère de Joseph, n’était compatible pour soigner l’enfant. La séquence du théâtre d’ombres est la deuxième du film après la scène du cimetière (Abel, le père, évoque le deuil de son premier fils, Joseph). Les deux séquences se complètent puisqu’elle permet de comprendre le pourquoi du comment de la mort de Joseph.

Arnaud Desplechin a recours à la voix-off (celle de la fille aînée devenue adulte) pour raconter ces événements terribles. Cela donne d’emblée une tonalité littéraire au film (tout comme le découpage du film en chapitres), le réalisateur s’inspirant de l’idée de « livre cinématographique » chère à François Truffaut. Idée que les histoires familiales charrient de l’imaginaire et de la fiction ? Idée que la frontière entre fiction et réalité est poreuse, que l’une se nourrit de l’autre et vice-versa ? On notera l’importance de la narration dans le film sachant que plusieurs narrateurs se succèderont au cours du film, donnant ainsi l’impression que le film dans son ensemble est un flash-back. Par ailleurs, les références à la littérature sont nombreuses dans le film : Abel lit Nietzsche à sa fille (1); Junon reçoit en cadeau un livre de Ralph Waldo Emerson ; Henri lorsqu’il écrit à sa sœur évoque « une parodie de nouvelle de Kafka », auteur connu pour ses relations difficiles avec sa famille (voir La Métamorphose) et notamment son père (Lettre au père) et précise la chose suivante : « c’est donc comme si toutes ces tentatives d’assassinat mental et social avaient pour heureuse fonction de me transformer en personnage et de transmuer ma vie en roman ».

Dans cette séquence, le réalisateur prend le parti de ne pas reconstituer les événements. Il utilise le petit théâtre d’ombres que possède Elisabeth dans son appartement appelé le palais de Thésée (le spectateur l’aperçoit à nouveau, de façon fugitive, à la fin du film). Mais au début du film, le spectateur ne sait pas comment ce jouet s’appelle. Il devra rétrospectivement, en le reconnaissant, s’interroger sur le sens donné à ce théâtre miniature qui peut renvoyer au Songe d’une nuit d’été de Shakespeare, célèbre pour la pièce dans la pièce et incite le spectateur à s’interroger sur l’histoire de Thésée (1). Ce qu’on peut dire c’est qu’il renvoie au monde de l’enfance, au monde du conte (2) donc au merveilleux et au rêve. Il suggère aussi un dialogue subtil entre réalité et fiction. Car les ombres projetées sur les photographies ne sont pas la réalité. Le recours au théâtre d’ombres est une manière alors d’affronter des d’événements douloureux de l’enfance des petits Vuillard de manière plus atténuée. On notera que les silhouettes-marionnettes ne sont pas identifiées ni identifiables (le particulier devient universel) et elles suggèrent aussi que les personnages sont manipulés : deus ex-machina en coulisses = ressort du tragique.

Il fait aussi référence au cinéma d’ombres, apparu en Allemagne dans les années 20, c’est un genre d’animation qui utilise la technique des ombres chinoises. Il s’agit du même principe que l’on utilise dans la réalisation des dessins animés mais avec des silhouettes d’ombres et du papier découpé. Il y a donc peut-être chez Desplechin, la volonté de revenir aux premiers temps du cinéma et des images animées en même temps que de revenir aux origines d’une famille. On peut aussi évoquer les liens étroits entre théâtre et cinéma chez le réalisateur (voir Esther Kahn) et chez les maîtres qui l’ont influencé (en l’occurrence Ingmar Bergman ou encore Truffaut dans Le dernier métro). On peut noter aussi les références à Shakespeare et plus précisément au Songe d’une nuit d’été : Paul regarde son adaptation au cinéma par William Detierle et Elisabeth, dans la séquence finale du film, cite un vers de cette pièce où il est d’ailleurs question d’ombres. Enfin, on peut rappeler que les professions d’Henri et d’Elisabeth sont liés au théâtre (elle écrit des pièces, il était le propriétaire d’un théâtre).

Arnaud Desplechin et son scénariste, Emmanuel Bourdieu, dès les premières séquences, donnent l’impression au spectateur de plonger au cœur d’un récit mythologique. Ce sont les prénoms des membres de la famille Vuillard font référence à des récits mythologiques qui renvoient aussi bien à la tradition biblique (Abel, Joseph et Simon le cousin), à la culture gréco-latine (Junon). Les prénoms des autres enfants renvoient surtout à des prénoms venant de différentes familles royales européennes (Elisabeth, Henri et Ivan). De ces trois-là, qui est la reine ou le roi de la famille Vuillard ? On notera que ces prénoms évoquent mais ne correspondent pas précisément aux mythes ou histoires légendaires auxquelles le spectateur peut penser. En gros, ça ne colle jamais ! Pourquoi ? On peut penser que le réalisateur renforce ainsi le caractère universel de cette histoire particulière. Il suggère peut-être aussi que chaque famille fabrique sa propre mythologie et qu’il n’existe pas de codes de lecture préalable pour comprendre ce qui est en train de se passer. Ce que semble confirmer Henri lorsque, face caméra, il livre au spectateur le contenu de la lettre qu’il a envoyée à Elisabeth après cinq ans de bannissement : « nous sommes ici en plein mythe et je ne sais pas de quel mythe il s’agit ».

NOTES :

(1) Notamment ce passage : "Nous, chercheurs de la connaissances, nous sommes pour nous-mêmes des inconnus". Cette phrase résumerait à elle seule un des propos du film : pour un individu, se poser la question du comment être soi avec les autres. Dans Conte de Noël, à de nombreuses reprises, il est question de la connaissance de soi pour de nombreux personnages (Elisabeth, son fils Paul Dedalus). La question du rapport de l'individu par rapport aux autres et par rapport au monde est un des thèmes récurrents du cinéma du réalisateur français.

(2) Henri ne serait-il pas un nouveau Thésée ?

(3) Le conte est un récit symbolique et souvent cruel, situé hors du temps, dont la portée est universelle ; il comporte une leçon, un message le plus souvent moral, le conte est donc didactique mais aussi cathartique.

Dimanche se clôturait le 64ème Festival de Cannes dont le jury, présidé par Robert de Niro, récompensait entre autres Terrence Malick, les frères Dardenne, Nicolas Winding Refn, Jean Dujardin et Kirsten Dunst. Suivait la projection du dernier film de Christophe Honoré, Les bien-aimés… Qu’en a pensé notre reporter cannoise préférée ?

Christophe Honoré, cette année en clôture du festival de Cannes.

Les Bien-Aimés de Christophe Honoré (2011)

On parlait pour le film d'ouverture de Cannes 2011 d'un frichti de formules éculées de Woody Allen, le dinosaure pas si loin des cinquante films. Le film de clôture de ce cru sans trop d'aspérités lui répond, en cela, à merveille. A ceci près que les formules de Christophe Honoré sentent déjà la naphtaline au bout de huit films.

Ses Bien-Aimés ont une saveur de film-somme, de « Petit Honoré Illustré ». Beaupain, Mastroianni, Garrel, Sagnier... : pas de doute, nous sommes en terrain (très) connu. Le scénario habituel du triangle amoureux "honorien" se déguise ici en fresque presque "lelouchienne" sur le papier : dans les années 60, une jeune prostituée parisienne décide de suivre son amant à Prague, où elle tente d'élever sa fille avant de retourner en France en découvrant que son désormais mari la trompe. Là-bas, ils se retrouvent des années plus tard, amoureux comme au premier jour malgré un remariage. Encore des années plus tard, la fille de ce couple passionnel vit elle-aussi le tumulte d'une relation triangulaire (en fait, même quadrangulaire, parce que quand Honoré complexifie un scénario, il ne fait pas semblant !).

Mais à bien y regarder, les Bien-Aimés ne sont en fait rien d'autre que deux films de Christophe Honoré, déguisés en un seul avec tous les défauts que cela présuppose. Les deux moitiés sont jumelles, sous couvert d'une vague reproduction de schémas (reprochable au réalisateur autant qu'à ses personnages), enveloppant le film d'un ennui cotonneux. Un sérieux problème de rythme (comble pour une comédie musicale) le rend, lui qui fait déjà près de 2h30, tout bonnement interminable. De plus, Beaupain, peine à se renouveler, et des paroles souvent fades se posent sur une mélodie qui semble toujours la même. Si les acteurs ne sont dans l'ensemble pas mauvais (Mastroianni en tête), ils ne suffisent pas à sauver des personnages à la fois lisses et improbables. Le générique et les premières séquences, pourtant, laissaient présager le meilleur du réalisateur français contemporain qui a le mieux digéré l'héritage de Jacques Demy. Mais la qualité s'étiole très vite et la mise en scène, à peu près transparente, ne rattrape pas le scénario poussif et la succession de clichés.

D'un point de vue strictement formel, Honoré pêche également en se reposant sur ses lauriers. Véritable spécificité de la mise en scène "musicale", la formule de la chanson déclamée pendant une déambulation urbaine seul ou deux est éculée (qui lasse d'autant plus que les Chansons d'Amour l'avait déjà épuisée jusqu'à la corde) ; du reste, pas vraiment d'audace, malgré une crudité inédite dans la présentation des scènes d'intimité, qui nous rappelle que l'Homme au bain s'est glissé entre Non, ma fille, tu n'iras pas danser et ces Biens-Aimés.

D'aucun diront que l'opus est celui de la maturité ; mais pourtant, le "style" Honoré se délite déjà, comme les relations conflictuelles de tous ses protagonistes : les fantômes des maîtres (Demy, Truffaut, Pialat...) s'effacent et laissent apparaître son manque cruel d'originalité et d'épaisseur. Renoir disait que les grands réalisateurs refaisaient toujours le même film ; Honoré semble appliquer un peu trop à la lettre la formule. Cette stase, à force, le prive de ses qualités.

Thaïs Arias (en direct live de Cannes)

Cannes 2011, acte I. Le film d’ouverture, la dernière réalisation de Woody Allen, est sur les écrans français. Et alors ?

Midnight in Paris de Woody Allen (2011)

… Ainsi se poursuit, inlassablement depuis 2005 en dépit du retour à New-York pour Whatever works, le « Woody European Tour » : après Londres, après Barcelone et avant Rome, Woody Allen fait une halte à Paris, la plus belle ville du monde. Au début de ce long (trop long, persifleront certains !) périple, nombreux ont été les critiques et les spectateurs à s’enthousiasmer de la vitalité retrouvée du cinéma du bonhomme au contact de l’Europe, regain de vitalité qui paraissait inespéré après un passage à vide allant en gros de Celebrity (1998) à Melinda et Melinda (2004), certaines mauvaises langues (mais peut-être pas si mauvaises que cela finalement !) faisant remonter ce passage à vide à bien plus longtemps encore. Mais qui s’étonnait alors des étranges et très grossières similitudes (sauf la fin, beaucoup plus cynique chez Woody) entre Match Point et Une place au soleil de George Stevens ? Qui fulminait devant ces films sans âme faits sans inspiration (Le rêve de Cassandre) et, parfois copies de précédents long-métrages (Scoop) ? Qui dénonçait l'ennui suintant insidieusement de Vicky Christina Barcelona ? Tout ça commençait à sentir sérieusement l’imposture cependant que Woody restait en France le chouchou éternel de nos critiques. Retour d’ascenseur : Woody décide donc de déclamer son amour à Paris.

Avec ce nouvel épisode des aventures européennes de Woody, on a la confirmation que le cinéma du Woody Allen fait du surplace. Sans bruit et sans fureur, au rythme d’une livraison annuelle comme il se doit, plus métronomique que le métronome lui-même, Woody fait du surplace et donc ennuie profondément. Reprenant quelques gimmicks usés jusqu’à la corde c’est-à-dire la traversée du miroir et/ou des époques (voir La rose pourpre du Caire, voir Alice), le nouveau film de Woody Allen met en scène un scénariste américain qui a la tentation d’échapper à son pays, à son époque et à son histoire (son mariage imminent avec une jeune femme de la haute bourgeoisie new-yorkaise dont la famille, très « tea-party », ne lui convient pas des masses) pour découvrir une vérité intemporelle : savoir être heureux (ou tout du moins le moins malheureux possible) hic et nunc. Le problème avec ce nouvel opus c’est que tout est finalement prévisible : la morale de l’histoire, car il y a une morale malgré tout, se devine dès la rencontre du héros avec Adriana/Marion Cotillard, muse du tout Paris artistique des années folles. Mais, hélas, le scénariste-cinéaste se croit obliger de l’expliquer clairement, preuve que tous les réalisateurs ne font pas forcément confiance à l’intelligence de leurs spectateurs. Dans le même ordre d’idée, l’idylle naissante avec une femme du réel, la jeune antiquaire jouée par Léa Seydoux, se détecte à mi-parcours du film pour tous ceux qui ont, ou n’ont pas, l’habitude de se coltiner le visionnage d’aimables « bleuettes » romantiques. Entretemps, le spectateur aura supporté la succession fastidieuse et sans profondeur de tout ce que le Paris artistique et littéraire compte de célébrités dans les années 20 (Picasso, Gertrude Stein, Hemingway et j’en passe…) interprétées par des stars triées sur le volet : la palme d’or revient sans hésitation à Adrian Brody singeant Salvador Dali : surréaliste ! Tout cela sent finalement la naphtaline et a rarement à voir avec l’idée que l’on se fait du cinéma. On ne parlera donc pas de la mise en scène, Woody Allen n’étant pas précisément connu pour être un « inventeur de formes ».

Un adage bien connu dit que c’est dans les vieux pots qu’on fait les meilleures soupes… C’est sûrement vrai quand on voit les dernières productions d’Alain Resnais, de Raúl Ruiz ou encore de Manoel de Oliveira. Dans le cas de Woody Allen, c’est moins certain et, croyez-le ou non, on est les premiers à le déplorer…

Eric Popu

Petit panorama des films des vacances de printemps par l’équipe des Routes de la critique… histoire de savoir si ça vaut le coup de se déplacer dans les salles obscures ! Verdict sur quatre films qui font l’actu ciné.

Rabbit Hole de John Cameron Mitchell (2011)

De quoi ça cause ? Un couple de la bourgeoisie américaine, Becca et Howie, essaie de continuer la vie après la disparition de leur jeune fils, décès provoqué accidentellement par un adolescent quelques mois plus tôt. Comment chacun fait avec ce deuil ? Le couple reste-t-il uni face à cette terrible épreuve ?

Le saviez-vous ? Nicole Kidman, que l’on retrouve en grande forme, a été nommée à l’Oscar de la meilleure actrice pour ce rôle. On sait que c’est Natalie Portman qui est repartie avec la statuette… Il y a désormais polémique, comme chacun sait. Les « Kidman fans » crient au scandale : ils auraient bien vu leur idole repartir avec une deuxième statuette (la première avait récompensé sa « performance » en Virginia Woolf dans The Hours de Stephen Daldry) !

Faut-il aller voir le film ? Le deuil de l’enfant est un des thèmes récurrents du film de famille et beaucoup de réalisateurs (européens et japonais) se sont emparés de ce sujet difficile : on retiendra Shara de Naomi Kawase, Le fils des frères Dardenne, La chambre du fils de Nanni Moretti, palme d’or à Cannes en 2001, Après lui de Gaël Morel avec Catherine Deneuve, qui à l’époque montrait une mère de famille endeuillée cherchant à se rapprocher de l’assassin de son fils. Pas sûr que John Cameron Mitchell, plus habitué à la marge et au trash, ait réussi à apporter une touche personnelle à un sujet maintes fois traité au cinéma et de manière bien plus talentueuse (les coups de cœur des Routes de la critique vont au film de Naomi Kawase et à celui des Dardenne). Le réalisateur américain choisit une sobriété bienvenue, à des années-lumière de ses précédents longs métrages. Mais le film semble pâtir d’une mise en scène un rien compassée et parfois maladroite (la séquence flash-back du jour de l’accident filmée au ralenti laisse, comment dire, dubitatif…). On peut donc légitimement rester à l’entrée du terrier… Le film, adapté d’une pièce de David Lindsay-Abaire, écrivain et scénariste, n’est finalement qu’une belle robe de soirée, cousue main et sur mesure, pour la méga-star qu’est Nicole Kidman, dont la carrière est actuellement un peu en perte de vitesse.

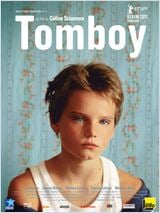

Tomboy de Céline Sciamma (2011)

De quoi ça cause ? Laure est une jeune fille d’un dizaine d’années qui vient d’emménager dans un nouveau quartier et un nouvel appartement avec son papa sympa, une maman enceinte mais toute aussi sympa et une petite sœur, Jeanne, assez épatante. Laure se fait très vite de nouveaux copains et se lie plus particulièrement avec Lisa. Le « hic » (s’il y en a !) c’est que Laure se présente, d’emblée et sans contrefaçon aux autres, comme un garçon prénommé Michael… Quand, qui et comment va-t-on découvrir l’imposture de Laure ?

Le saviez-vous ? Le choix de Mathieu Demy dans le rôle du père de Laure/Michael n’est probablement pas si innocent que ça. La réalisatrice a peut-être souhaité faire un clin d’œil à Jacques Demy, réalisateur de Lady Oscar (1978). Tomboy est le deuxième long métrage de cette ancienne élève de la Fémis, dont le premier film, Naissance des pieuvres, avait été projeté à Cannes en 2007 à « Un certain regard ».

Faut-il aller voir le film ? Sorte de pendant au féminin de Ma vie en rose d’Alain Berliner (1997) mais en nettement moins « conte de fée kitsch totalement assumé », le film de Céline Sciamma s’inscrit dans une filiation Vigo/Renoir/Truffaut/Pialat, somme toute assez classique dans le cinéma d’auteur à la française. Cela dit, par ses choix scénaristiques et de mise en scène, la réalisatrice déjoue tous les pièges de ce type de sujet très « dossiers de l’écran » : pas de dramatisation outrancière ni de gravité excessive, pas de psychologisation simplificatrice, exit aussi les bons sentiments et le film à thèse trop plombant… Bien au contraire, retenant la leçon de certains de ses collègues nord-américains habitués à traiter de l’adolescence ou de la pré-adolescence, Céline Sciamma filme (beaucoup) les corps en mouvement dans des séquences mettant en scène des activités de jeu banales mais inoubliables : une scène de baignade (on pense forcément aux Roseaux sauvages de Téchiné), un match de foot, une scène de danse endiablée qui scelle l’amitié voire l’amour naissant entre Lisa et Michael. La nature est omniprésente et préserve le secret de Laure ; les parents sont le plus souvent absents, du moins dans la première partie du film. Tout le propos du film est contenu dans deux temps de la narration qui ont en commun la révélation du mensonge de Laure : lorsque Jeanne, la petite sœur de notre « Lady Oscar » découvre la vérité, elle monnaye d’abord son silence mais joue très vite le jeu et d’ailleurs considère tout cela comme un jeu (voir la scène du repas). Quelques temps après, les copains de Laure apprennent la vérité et disent trouver ça « dégueulasse », en particulier les baisers échangés avec Lisa. Jeanne a cinq ans à peu près ; les copains de Laure ont une dizaine d’années : une manière de rappeler que quelques années de « dressage » auront suffi à ces pré-adolescents pour intérioriser les règles hétéro-normées ainsi que la détermination figée des genres qui régissent nos sociétés.

Detective Dee, le mystère de la flamme fantôme de Tsui Hark (2011)

De quoi ça cause ? En l’an 690, à Luoyang, la toute-puissante Chine des Tang s’apprête à célébrer le couronnement de l’impératrice Wu Zetian qui ne montera officiellement sur le trône qu’une fois achevée la construction d’un gigantesque Bouddha haut de plus de 120 mètres en plein cœur de la Cité Impériale. Mais une série d’événements inexplicables viennent compromettre la célébration impériale. Wu fait alors appel au seul homme capable à la fois de résoudre cette énigme et de sauver par la même son pouvoir, Dee Renjie, pourtant ancien opposant politique emprisonné depuis huit ans.

Le saviez-vous ? Detective Dee est un véritable who’s who des stars de Hong-Kong. Dans les principaux rôles : Andy Lau, acteur de Infernal Affairs mais vu aussi chez Fruit Chan, Johnnie To et Wong Kar-waï, Carina Lau actrice dans Les cendres du temps du même WKW quand il s’essayait à la relecture du wu xia pian, Tony Leung Ka-faï (à ne pas confondre avec le mythique Tony Leung de In the mood for love !) vu chez nous dans L’amant de Jean-Jacques Annaud. Vu surtout dans les deux volets d’ Election de l’impérial Johnnie To.

Faut-il aller voir le film ? Essayez, ne serait-ce qu’un instant, de vous projeter le jour et le moment où, pour la première fois, vous avez découvert Indiana Jones ou le premier volet de la trilogie Star Wars (en fait l’épisode V maintenant)… Essayez, et si vous y parvenez, vous aurez une petite idée de la jubilation simple et quasi-enfantine que l’on peut éprouver à la sortie de la projection de Detective Dee, un film de genre et populaire à la sauce hongkongaise par un des plus brillants réalisateurs de ce cinéma. Un film haute couture qui a la particularité de ne pas prendre le spectateur pour une quiche. Ce qui, à bien y réfléchir, est assez rare dans le monde féerique de la grosse production calibrée pour plaire à un très large public. Autant dire que Tsui Hark réussit l’improbable quadrature du cercle, la difficile gageure de plaire tant aux cinéphiles qu’au grand public, prouvant par la même que la distinction entre ces deux types de spectateurs n’est pas toujours valide…

Source code de Duncan Jones (2011)

De quoi ça cause ? Un soldat revenu d’Afghanistan, Colter Stevens, se voit proposer une mission d’un genre un peu particulier : être projeté dans le passé, huit minutes avant l’explosion d’une bombe dans un train en route vers Chicago, afin d’en démasquer le responsable dont les services secrets américains ont tout lieu de penser qu’il va récidiver.

Le saviez-vous ? Duncan Jones est un gros fan de SF au cinéma. Un de ses films culte est Blade Runner et pour Source code, une de ses sources d’inspiration fut les films et les clips de Michel Gondry qui, selon le réalisateur, jouent « sur ces principes de répétition étranges », influence précieuse quand il s’agissait, dans la première partie du film notamment, de « travailler à chaque fois la même situation avec de subtils changements » (Voir article des Inrockuptibles n° 802).

Faut-il aller voir le film ? Quand Hollywood tire trop sur la corde… eh bien à la fin, on sait qu’elle casse un peu comme le pot au lait de Perrette dans la fable bien connue. C’est exactement ce qui se passe avec le deuxième long métrage de celui qui est, maintenant tout le monde le sait, le fils du Thin White Duke. La ficelle philipkdickienne est bien grosse et commence à lasser son petit monde tout comme le twist final (copie conforme de la toupie d’Inception, pas la meilleure idée du film de Christopher Nolan par ailleurs) censé brouiller les repères du spectateur. Duncan Jones réutilise certaines idées de L’Armée des douze singes et de Minority Report… On pourrait aussi citer Un jour sans fin, Memento et Déjà vu… Bref, même si le postulat philosophique qui sous-tend le film (l'homme peut toujours agir sur son destin) s'avère séduisant, même si certaines références cinéphiliques (La mort aux trousses, Johnny got his gun) sont à porter au crédit du film, sa principale faiblesse réside quand même dans le manque d’originalité de son scénario. Son auteur, Ben Ripley, a déjà à son actif La mutante 3 et 4. Il semblerait qu’il faille le déplorer !

Vous le savez, la naissance de ce blog est étroitement liée au Festival de Cannes, destination finale d'un projet ambitieux conçu, mené et encadré par un trio de profs des lycées Branly et Mariette de Boulogne sur Mer et animé par un groupe d'élèves super motivés.

Aussi, gardons-nous, aux Routes de la Critique, un oeil et des oreilles attentifs à l'actualité cannoise. L'affiche du 64ème Festival vient d'être dévoilée. Les plus cinéphiles et/ou les plus vieux auront reconnu Faye Dunaway posant, en 1970, devant l'objectif de Jerry Schatzberg, par ailleurs réalisateur de quelques films mémorables comme Panique à Needle Park et L'épouvantail qui avait obtenu le Grand prix en 1973.

Selon une source non autorisée, la sélection devrait être dévoilée le 14 avril prochain...